记者 杨丽

档案索引

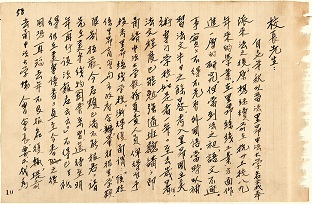

浙江省档案馆的民国档案中,有一封84年(1930年8月)前从法国里昂寄给国立浙江大学校长邵裴子的信。

写信人是常书鸿。

“校长先生:

自十七年秋以留法里昂中法大学名义奉派来发之后,原想继续请在杭州工校八九年来的学业,在里昂丝织工业方面做进一步的研究。但当到法之初,语言不通,事实上不得不先习外国语,当时以补习法文半月之余,考入里昂国立美术专业学校,如是者一年,至去岁暑,法文程度已能勉强随班听讲,即申请中法大学教务负责人员,俾得准予投考里昂丝织学校……”

在给邵裴子的信中,常书鸿希望自己能早点投考丝织学校,还报告了自己在里昂国立美术学校的成绩:9门科目获得第一,1门第三。

写这封信时,常书鸿27岁,看得出他对丝织非常感兴趣。而常书鸿后来为人所知的身份是敦煌研究所所长,也被誉为“敦煌守护神”。文艺青年怎会成为看守护莫高窟大半辈子的敦煌痴人呢?

出生 儿时就爱画画

常书鸿,满族人,满族伊尔根觉罗氏,出生于杭州,出生那天正好是1904年的惊蛰,在家排行老二。儿时小名叫灵官。

高小毕业后,他父亲要他去考工业学校,他却一直犹豫。从小受姑姑的影响,他喜欢画画,但在那个年代,画画不能当饭吃,又逢常家家境没落。他偷偷报了上海美专,因为不会法文,所以最后没成,只好去考浙江省立甲种工业学校(浙江大学工学院前身)的电机科。

读到第二年,他改选了染织科。在那里他认识了沈西苓(注:沈西苓,原名沈学诚,笔名叶沉,浙江省德清人,是中国三十年代著名的电影、戏剧艺术家,代表作品有《女性的呐喊》《乡愁》《船家女》《十字街头》等, 1940年12月17日病逝重庆,年仅36岁)。

沈西苓也爱画画,他们成了好朋友,一起去染织图案,去西湖边写生,对着孤山的红梅和平湖秋月的莲花谈论艺术。

求学 起了出国学西洋画的念头

1923年,常书鸿19岁,毕业时留在了母校,担任染织科纹工场管理和预科的美术教员。沈西苓去了日本留学。常书鸿有些羡慕,要是自己能去法国学西洋画就好了。

纹工场原来的管理员叫都锦生,在家里开了一个小作坊,因为常书鸿的报到,他很感激,终于可以好好经营自己的小工厂了。

当了美术教员,常书鸿忙起来了,也没时间去想留学法国的事了。不过,教学之余,他买了本袖珍法汉字典,一个词一个词读和记。

1924年9月的一个下午,常书鸿带着30多个学生去孤山写生。雷峰塔就在不远处,渐渐地,阳光弱下去,罩在雷峰塔顶,一圈柔和的光晕笼着雷峰塔,看着有些不真实,突然一声震耳欲聋的声音,脚下的孤山也震了震,再看,雷峰塔不见了。

很多年后,常书鸿回忆到这一刻,还是有点胆战心惊。

也许那也是冥冥之中,常书鸿的命运与古老而有神话色彩的建筑发生某种联系的暗示吧。

留学 自费也要去法国

1927年3月,常书鸿参加了浙江省教育厅选拔赴法国里昂中法大学浙籍公费生考试(注:里昂中法大学是利用庚子赔款在法国里昂创办的中国留学生大学。1923年,陈毅、李富春等一批留学生要求享受公费待遇,随后改变了国民党当局选送留学生办法,由各省选派),但一直没有对外公布成绩,他被激怒了,打算自费去留学。

那时,自费留学虽没现在这么贵、手续这么多,但也颇费周折。

先是都锦生找到校方,校方算是给都老板面子,答应可以让常书鸿带职自费留学,随后沈西苓让父亲出资100大洋买了从上海开往法国马赛的统舱票。1928年,常书鸿登上了邮轮。在海上颠簸一个月后,邮轮到了马赛,他再坐火车到了巴黎。

他在巴黎高等美术学校学雕塑。在巴黎拉丁区的小画廊和画室里,他每天都逗留到很晚,练习画画。画室需要钱,为了节省开支,他住在全城最廉价的旅馆里,进门就要弯腰,到窗口才能站起来。业余时间用来打工赚钱,巴黎的杭州老乡介绍他到一家中国饭店勤工俭学。

1927年10月的一天,常书鸿被意外击中——原本以为没戏的公费生机会意外降临,里昂中法大学的名单里有他。

常书鸿便赶去里昂报到。

努力 23岁开始读一年级

到里昂后,有了公费资助,常书鸿的日子过得舒适起来。他在里昂国立美术专科学校学习绘画,因为一直没有专业学过美术,所以从一年级开始读,此时的常书鸿已经23岁了,同班同学都是十多岁的法国当地孩子。

不过,第二年他就跳到了三年级。1930年,他提前进入油画班。油画班的主任教授叫龚古特,他可是德高望重的油画界评论家,对作品要求严苛,却向常书鸿抛出橄榄枝,让他来自己的画室,“到我这里来要重新开始”。

浙江档案馆馆藏的常书鸿给邵裴子的信,就写于他到里昂的第三年。

里昂是欧洲当时的丝绸之都,在染织技术和图案设计上都很先进。里昂出产的丝绸是法国王室及贵族指定用品,在凡尔赛、卢浮宫都能见到。

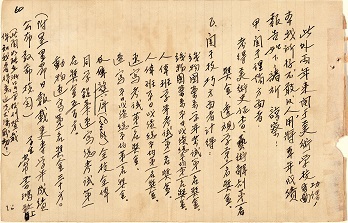

常书鸿在信里写道,里昂丝织学校是里昂商会与市政府合办,量材招生,学额限制极严,名额已满不能报名,不得已只得仍在美术专科学校读书。今年,因担心再同去年一样报不了名,提前给中法大学协会会长去函,要求代为趁早报名。不料协会回信说,丝织学校不在中法大学规定的中国学生选系科目之内,此种规外行动,必须得原派教育机构浙江大学的旨意方能通融。

也许常书鸿当时还想学成后回母校继续担任染织科纹工场管理工作,所以才写了这封信。他自己应该也未料到,日后却不再专注于丝织。

扎根 夫妻团聚诞下长女

1929年,在杭州的妻子陈芝秀也被接来法国。双方都是彼此的初恋。陈芝秀的老家在诸暨枫桥,算来算去,和常书鸿家也算是亲戚,本来去杭州相亲的,结果遇到了常书鸿,两人一见钟情。

常书鸿到法国留学时,他们结婚才两年,陈芝秀一直待在常家,跟着常书鸿的三叔学习画画。

到了法国后,常书鸿的画友们推荐她去学雕塑,这段学习生涯也为两人后来最终的结局埋下伏笔。

陈芝秀到里昂后,常书鸿越发心安了,在19世纪著名画家、象征主义代表皮埃尔·皮维·德·夏凡纳的故乡、罗纳河边,也有了自己的小窝。法国的画友们,比如徐悲鸿的学生吕斯百、王临乙经常去他们家聚会,家里也经常搞派对。不久,1931年3月26日,常书鸿的女儿常沙娜出生。

1932年,在里昂读了4年多书后,常书鸿的画作有了自己的风格,老师龚古特十分欣赏。常书鸿参加了里昂保送到巴黎公费学习的考试,以陈芝秀为模特的《浴后梳妆》画作获得第一名被录取,进入巴黎高等美术学院学习。他带着妻子和女儿回到巴黎,在那安下家来,也有了自己的画室。

陈芝秀去学雕塑,女儿交给人照顾,闲时,留学的年轻人,尤其是未来画家们,都喜欢去常书鸿家聚会,或许是因为有家的感觉。

1934年左右,徐悲鸿夫妇到法国巴黎来参加中国绘画展,常书鸿与徐悲鸿有了一段深厚友谊,他后来去敦煌也得到了徐悲鸿的支持,在资金困难的时候,也是徐悲鸿在奔走。

偶遇 身在法国心系敦煌

如果常书鸿一直待在巴黎,他的未来应该是一片光明——他已经在法国巴黎世界艺术中心站稳了脚跟,画作也拿了不少奖,还是巴黎美术家协会超选会员,巴黎肖像画协会成员,他的两张画作《病妇》和《裸妇》以及为女儿画的《莎娜画像》,分别珍藏在里昂博物馆和国家博物馆,他还是《艺风》杂志的专栏作者。

我们每个人在回头看过往的岁月时,大概都曾诧异过自己的某个选择,但深究起来,其实那些抉择都是有根有据的。

所谓命运使然其实还是性格所致,另外也有冥冥之中的必然。

1936年的一天,常书鸿逛到了塞纳河边的一个小书摊上。一本小册子让他再也无法放下。

这是伯希和的《敦煌石窟图录》,这是伯希和1907年在敦煌盗来的大量唐代绢画的摄影集,其中有一幅是7世纪敦煌佛教信徒捐给敦煌寺院的《父母恩重经》,早于文艺复兴时期意大利佛罗伦萨画派先驱700年。

他很震惊,觉得自己漂洋过海来学习西洋画,而那么伟大的艺术就在万里之遥的祖国,没人问津。

他感到很惭愧。他的心从那一刻起,从法国飞到了敦煌。

回国 筹备敦煌艺术研究所

后来,他接到了南京国民党教育部部长王世杰的电报,请他回国当北平艺术专科学校的教授。

1936年秋天,常书鸿怀揣北平艺专的聘书,只身踏上了回国的列车。

在一次北平学人聚会上,常书鸿与梁思成初次见面,从此成为终生好友。谈到敦煌,两个人都兴奋不已。

梁思成告诉他,敦煌壁画中蕴含着大量已在人间失传的、唐宋建筑的珍贵史料。这越发激起了常书鸿隐秘的渴望。

1937年7月7日卢沟桥的炮声震碎了学人们的幻梦,第二年北平艺专开始往西南后方搬迁。就在这时,陈芝秀带着女儿沙娜从法国回来了。一家人刚刚团聚,便踏上了颠沛流离的逃亡之旅。

1939年2月4日,常书鸿把芝秀母女安置在贵阳一家旅馆里,自己忙学校的事去了。女儿常沙娜后来回忆:“那天天刚晴,过了一会就听到飞机拉警报,轰轰轰,他们好多人说这是演习,这是演习,刚说了这个,啪嗒啪嗒啪嗒,一下子整个一片黑,我妈妈拽着我就躲在桌子底下保护我。等到飞机过去了,炸弹炸完了,出来一看,全是黑的了,烟,然后叫,完了一看,地上好多人都断胳膊断腿了,吓死了。”

这件事之后,陈芝秀皈依了天主教。1940年,常书鸿随学校搬迁到了重庆后,却被新任学校校长吕凤子解聘,当时的国民党教育部成立了美术教育委员会,他在里面担了份闲职。1941年,他的长子嘉陵出生。

“敦煌”,像刻刀在常书鸿心底刻下,现在空下来了,刻印越来越深刻清晰,他想尽快去那儿。

也巧,1942年秋的一天,梁思成来找常书鸿,问他愿不愿意担任拟议中的敦煌艺术研究所的工作。

“好啊!”常书鸿兴奋地跳起来。

不久,在当时监察院院长于右任的主持下,隶属于教育部的“国立敦煌艺术研究所”筹备成立。经徐悲鸿和梁思成的联合举荐,常书鸿被任命为筹委会副主任。

出征 6个人一辆破卡车

这回,对常书鸿的决定,陈芝秀不再像以前那样毫无怨言地全盘接受。常沙娜后来在节目中回忆道:“我母亲就说,你疯了,你要去你去,我不去,沙娜也不能去,她还要上学。后来她跟我说,你爸爸疯了,还要到甘肃去,甘肃那个荒芜的地方,连房子都没有,都住在窑洞……”

但常书鸿心意已决。常沙娜说她爸爸,“最后还是走了,我爸爸就是这样,杭州人据说有一个话,他自己也说,杭铁头嘛,认定了的事情,非要做到不可”。

不久,关于成立国立敦煌艺术研究所的提案获得通过,常书鸿被正式任命为敦煌研究所所长。

1942年10月,常书鸿乘坐一辆敞篷大卡车从重庆出发,一个多月后抵达兰州。当年年底,在兰州召开的敦煌艺术研究所筹备会上,有人提议将研究所设在兰州,常书鸿坚决反对。他说,兰州离敦煌一千二百多公里,怎么搞保护?怎么搞研究?如此一来,常书鸿在兰州备受冷遇,人员招募和器材供应都陷入窘境,无人问津。

无望之际,常书鸿遇见了自己北平艺专时的学生龚祥礼。在他热烈而近乎哀求的劝说下,龚祥礼被打动了,他答应跟随老师去敦煌,并推荐了自己的朋友陈延儒。通过甘肃省教育厅,常书鸿又从公路局招来了一个文书和一个会计,这便是中国第一批保护敦煌的全部人马。

离开重庆时,梁思成送了他四个字:“破釜沉舟!”徐悲鸿在常先生为筹集研究所经费举办的个人画展上送他一句话:“要学习玄奘苦行的精神,抱定‘不入虎穴,焉得虎子’的决心。”

1943年2月20日清晨,他和李赞廷、龚祥礼、陈延儒、辛普德、刘荣曾6人,身穿北方的老羊皮袄,戴着老毡帽,坐在一辆破旧的敞篷卡车里一路向西,向敦煌而去。

这一去,他再也没离开敦煌。

挺进 一个多月走到敦煌

1943年2月20日,6个跌跌撞撞的背影和一支驼队在鸣沙脚下出现,他们的身影被笼罩在日出的光晕里。

远处的千佛洞像蒙着纱的新娘,在向他们招手。

从兰州到敦煌,常书鸿他们整整走了一个月零四天。 20多天前,他们坐车到了最后一站——安西城,安西城也被称为风城,再往前已经没有公路,剩下的路都只能靠徒步或者骆驼了。

他们雇来十多头骆驼,在只有零零落落的骆驼刺和芨芨草的沙漠里艰难行进。从安西到敦煌有120公里的戈壁滩,走了20多天后,才走到这里。

那天,有个中年男人带着人收拾着行李往塞外走,他看到常书鸿他们,“我们先走了,你却要在这里无穷无尽地待下去,这是一个长期的无期徒刑啊!”

说这话的是张大千,这是他第二次来敦煌,据资料说,他为了临摹那些画,还凿开了表面的壁画,或者直接在壁画上印拓,对原壁画有所损坏。

敦煌随处可见的损坏,让常书鸿震惊痛惜:那么美的敦煌艺术,长年累月,不禁遭受着岁月和风沙的摧残,还遭遇无数人为的摧残破坏,让它看起来就像是个垂垂老矣的老妇。

该怎么办?怎么才能把敦煌的瑰丽保护起来,呈现给世人呢?

在回忆录中,他这样写道:“宝藏被劫已经三四十年了,而这样一个伟大的艺术宝库,却仍然得不到最低限度的保护,就在我们初到这里时,窟前还放牧着牛羊,洞窟被当做淘金人夜宿的地方。脱落的壁画夹杂在残垣断壁中,随处皆是。我不胜感慨,负在我们肩上的工作,将是多么艰巨沉重。”。

“拉沙排”

60多年前的敦煌,和我们现在看到的敦煌不一样。可以这么说,如果没有常书鸿用生命和意志去保护,敦煌将不会被世人看到,只能成为存在历史记忆里的影像。

莫高窟地处戈壁荒滩之中,唯有窟下搭建了上、中、下三座寺院,常书鸿带着工作人员搬入中寺,门口挂上一块写有“敦煌艺术研究所筹委会”的粗糙木牌后,便开始工作。

在那有座沙山,一刮西风就把沙子刮来,沙子像流水一样,哗哗地流。起初,常书鸿屡次向国民政府打报告,希望县府帮助他们制服流沙。但县政府拿出几文大洋后,就再也没有表示了,常书鸿只好自己想办法。

夏日的敦煌,白杨成荫,流水淙淙,初来乍到的年轻人,很有干劲,但这些学艺术的画家们到敦煌的第一步工作,却是体力活——清理流沙和积沙。

雇来的一些民工,有的没经验,有的嫌这里太苦了,做了一段时间都走了。后来常书鸿就自己带头干,他琢磨出了一种“拉沙排”的工具,一人在前面拉,一人在后面推,喊着号子,大家还相互比赛。把积沙一排排推到水渠边,然后放水,把沙冲走……光积沙就有10万立方米,还要修补那些残垣,甬道和栈桥,这也让常书鸿一颗滚热的心慢慢冷静下来,他知道敦煌是自己后半辈子的事了。

有师傅告诉常书鸿,莫高窟的水咸,只要夯实了,便可用沙土筑墙,常书鸿就带着大家,起早贪黑干了50多天,筑起一道高2米,长2000米的沙墙,将492个石窟连同上、中、下寺三座庙宇,严严实实地保护起来,附近牧民们的牲畜不再随意进入洞内啃咬和破坏了。

“蜈蚣梯”

等外边治理好了,大家就开始要干正事了,临摹壁画。

从兰州带来的那点纸很快就用完了,由于交通闭塞,在敦煌很难买到临摹效果比较理想的四川夹江纸。艺术家们只好就地取材,收集了许多质地较好的窗户纸,自己裱褙。

颜料用完了怎么办?他们想起了古代艺人用的颜料,找来许多红泥,用水漂净,再加上胶汁,就成了红色颜料;黄泥巴做成了黄颜料,黑泥巴做成了黑颜料……

常书鸿对壁画就像对婴儿一样呵护,他定下规矩,不能拓印,只能对着临摹,因为他觉得如果拓印,要把纸贴在墙上要钉上钉子,用铅笔勾画,也会将脆弱不堪的墙壁压坏了,为了避免印画,他要求临摹的东西要比原画缩小一点。

茫茫戈壁,清晨六点天就大亮了,大家从清晨就开始站着对临,一般一天光线好也就两三个小时左右,但又有那么多壁画要临摹,大家都很紧张。

最头痛的是临摹一些巨型壁画,特别是高达五六米的洞顶画面,简直无从着手。洞内幽暗深邃,就像是神话传说中的炼狱,天阴的时候,连自己伸出的手掌都看不清楚,还怎么临摹?画家们发明了一种“蜈蚣梯”——在一根两丈多长的圆木上,钻上距离相等的圆孔,插入一根根木桩,便成了一条百脚蜈蚣。临摹时,常书鸿喊着号子,一帮年轻人一齐用力,将蜈蚣梯竖起来,临摹的人便上到梯子的顶端,将画板、画架、颜料箱、水瓶、水罐一一用绳子吊上去,然后手里掌一支蜡烛,摩顶放踵,俯仰伸屈,一站便是半天……

有一次,常书鸿和董希文等弟子在第196窟工作时,蜈蚣梯却不知什么时候翻倒了,他们上不着天,下不着地,被困在距地近30米高

的洞窟中,他们试图沿着七八十度的陡坡爬上崖顶,却险些摔下悬崖。最后,一个当地人终于爬了上去,又用绳子把他们逐一吊上去,才算脱离险境。

妻子走了

当年,常书鸿跟妻子说要去敦煌时,陈芝秀很伤心,从嫁进来就跟丈夫分别到战乱颠沛流离,她都熬下来了,现在她想安顿了,丈夫又要去没有人烟的荒野待着。

常书鸿到了敦煌后,一连写了很多信给妻子,催她带着孩子们早点过来,还说敦煌可以找到学习雕塑的灵感。这让学艺术的妻子也动了心,带着孩子一起到了敦煌。精美的彩塑和壁画一样震慑住了陈芝秀,在丈夫的鼓励下,陈芝秀拿起了久违的雕刻刀。

但已经在法国适应了上层社会生活的她,到了这样的荒漠,从心里还是无法接受这样粗糙和简陋的生活。也难怪这么一个弱女子,男人在这里也实在熬不住,有一次,一个生病的同事对常书鸿说,如果我死了,千万别把我扔在沙堆里,一定把我埋在土里。疾病、风沙成为大家难以言说的恐惧。后来他被送到县城医院,再也没回来。

另一方面,当时时局不好,国民党政府也不能按时发工资,拿到了也马上贬值,得马上换成小麦。常书鸿是一个搞艺术的,让他管这么多杂务,很烦躁,有时回家就发火。

1945年4月23日,陈芝秀说自己要去兰州检查身体。

当他知道妻子其实并不是去检查身体,而是想逃离时,他连夜骑马赶到安西,可妻子早已离开了安西城,他又往玉门追赶,最后摔倒在戈壁滩上。

常书鸿在小旅馆里躺了两天两夜,浙江的老乡闻讯来看他,告诉他别去找了,他们拿出一张报纸,上面登着一张离婚申明,申明人是他的妻子陈芝秀。

如此突然的消息,对常书鸿来说,像是一个血淋淋的玩笑,曾和自己一起漂洋远渡法国求学,经历了种种磨难的结发妻子,突然说消失就消失了。相守了20年的夫妻,最终成了陌路。

1963年,常沙娜在杭州遇到过陈芝秀,回忆说母亲已经完全变了,很苍白,很憔悴。她跟女儿说的第一句话就是,沙娜,我对不起你们,但是你爸爸也有责任。世道艰难,陈芝秀回到老家诸暨后,因为成分不好也找不到工作,后来嫁给一个工人,靠洗衣服过日子。

1979年,陈芝秀因心脏病猝发,悄无声息地死去。远在北京的常书鸿并不知道。

疾呼 变卖家产也要挽救敦煌

简陋的小屋再也没了昔日的热闹和温馨了,爸爸忙着工作,弟弟还年幼,作为大女儿,常沙娜扛起了家庭的重担,一边读书,一边参与临摹工作,同时还要照顾爸爸和弟弟,那年她14岁。她在那一直待到解放前,后来去了美国学艺术,解放后,先后在清华大学、中央美院、中央工艺美术学院任教,得到林徽因赏识,参与了人民大会堂宴会厅、民族文化宫等大型建筑装饰设计和壁画创作。

1945年秋天,抗日战争胜利,在戈壁的常书鸿他们也迎来了教育部的一纸电文,“抗战结束,百废待兴,国家重建,资金有限,从即日起,撤销国立敦煌艺术研究所”。

不久,偌大的莫高窟只剩下常书鸿和一双儿女,还有两个工人,他内心被悲痛撕咬着。

常书鸿曾在自传《九十春秋——敦煌五十年》中多次提到,在陈芝秀出走后,深夜他不止一次去254号洞窟,在那有一幅《萨垂那太子舍身饲虎图》,为了让母虎延续生命,萨垂那太子毅然刺破血管,从高崖纵身,此时狂风怒号,海浪滔滔,大地为之震动,风云为之变色。

常书鸿决心放手一搏。

但他没有钱,他把家里值钱的东西,西装,还有从重庆带来的皮靴,拉了好多箱到城里去卖了,筹了一笔路费。

他带着女儿和简单的行李,骑着两头毛驴上路了。

“时序是初冬了。千佛洞前的白杨树赤裸着兀立在风沙中,敦煌这时分外清冷和孤独。”常书鸿在自传里说。常沙娜回忆说:“一路上我弟弟也病了,发烧,没有热水怎么办?我就用个小玻璃瓶暖在我的棉袄里头,到时候温了给他吃药。”

1945年底,常书鸿带着儿女回到重庆。常书鸿联络了向达、陈寅恪、梁思成、徐悲鸿等一干敦煌卫士,在报纸上写文章、发呼吁,为挽救敦煌研究所制造舆论。

1946年5月,常书鸿辗转找到刚从延安回来的中央研究院傅斯年院长,在听完常书鸿的情况汇报后,他当即表示敦煌艺术研究所今后可隶属中央研究院,你们的困难和问题都可解决。随后,傅斯年院长又拨来一辆美制十轮大卡车,购置了发电机、照相机和绘画用的材料。

当常书鸿带着一双儿女的身影再次出现在戈壁时,留守的两个工人哭了。

光明 终于有了电还办了展览

1949年9月28日,常书鸿在古老的千佛洞前升起了一面红旗。

1950年9月郑振铎发来急电,请常书鸿立即携全部摹本和重要文物赴京,筹办敦煌文物展览。

常书鸿连夜骑马从县城返回莫高窟。

5个月的筹备之后,1951年4月,敦煌文物展览在午门隆重开幕。

常书鸿回忆说,周总理也亲自去看,问到了大家的情况,生活什么的,常书鸿说现在,敦煌主要是没照明的,没有灯啊。上洞子都得每人拿着个蜡烛,或者拿着煤油灯,一个手端着灯,一个手就在那画。

后来,展览会开完,就运来了一部发电机,终于结束了八年多暗无天日的日子。

三个工人安了好几天,常书鸿第二任妻子李承仙(注:她毕业于四川省立艺专,当年是艺术青年,被敦煌艺术吸引,就报名前去敦煌,1947年与常书鸿结婚。)回忆说:“他那天高兴极了,今天电灯来了,到洞子里画画去,一个洞子一个洞子就跑去看,看了以后他就告诉我,他说我到了藏经洞去看了,那个仕女给我讲话了,给我笑了。我说怎么回事啊,他说我看她跟我笑呢。”

信念 我还是常书鸿

文革期间,据资料记载,当时常书鸿住在牛棚里,不允许站着吃东西,让他趴着,常常挨批斗,有次批斗时,被人打得口角流血,一只眼睛当场就肿了起来……身上旧伤没好又加上许多新伤,满口的牙被打得一个不剩……

后来,常书鸿脊椎受伤,不能站起来,劳动时只能用两块老羊皮包住膝盖两手撑地跪着爬行,常书鸿每天爬去跪着把猪食切碎拌匀煮熟,打到面盆里端下锅台再端起往前放一步,爬到跟前端起再往前放一步,再爬到跟前……

有一次,常书鸿跟车,那天,常书鸿透过打碎了又用橡皮胶布粘起来的眼镜,望着无边的大漠说:我们来的时候还没这条路,我们是从老君庙那边骑骆驼进来的,在第三洞前面下去,要什么没什么,难得很,但是看到那些壁画、彩塑、经卷又高兴得很……

但那段凄惨的经历在常书鸿的回忆录里没有多少记录。他说:“我是一个幸存者,一个留下满身纪念品的幸存者。”

1994年6月23日,常书鸿去世。他的墓就在莫高窟前的一块沙地上。他要守护对面的敦煌莫高窟。

去世前,日本著名社会活动家池田大作曾问常书鸿,如果来生再到人世,你将选择什么职业?

常书鸿回答说:“我不是佛教徒,不相信‘来生’,但如果真的再一次重新来到这个世界,我将还是‘常书鸿’,还要去完成那些尚未完成的工作。”

手迹

常书鸿